2025年过去一半,华为和小米的粉丝还在为造车吵得不可开交,几乎忘了自己最初的战场其实是手机。但当上半年手机销量数据公布时,所有人都惊呆了——原来这两家不光在汽车赛道拼命,在手机市场同样砂红了眼。

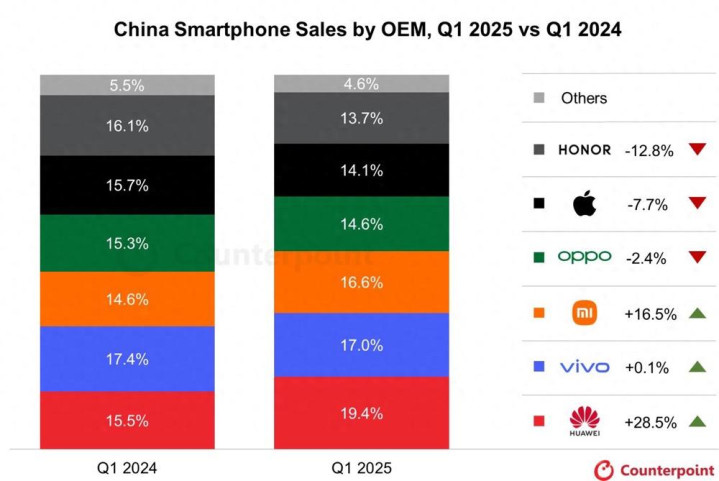

先看华为。Counterpoint数据显示,一季度华为同比暴涨28.5%,直接重回国内出货量第一宝座;二季度依旧延续增长态势,达17.6%。IDC虽然口径保守,但也承认华为今年重新坐稳了第一的位置。背后的原因很清晰——高端市场依靠麒麟芯片站稳脚跟,中端Nova系列和千元畅享系列更是深受中老年用户喜爱。可以说,华为上半年的复苏是“高低通吃”,而且随着麒麟芯片产能爬坡结束,华为的销量也将被再次抬高。

再看小米。它的手机增长逻辑几乎和华为完全不同——核心驱动力不是新品,而是汽车。SU7和YU7在市场上的爆红,不仅让小米品牌整体形象跃升,更意外打开了女性高消费群体的大门。数据显示,SU7女车主接近一半,YU7女性用户占比也达到30%。即便只有一部分女性车主愿意将手中的iPhone换成小米,或者把小米当备用机,也足以带来可观的销量增量。更重要的是,小米汽车的热度,让它在高端市场的存在感比以往任何时候都更强。

而这两家的“砂疯”直接给苹果带来了巨大压力。无论是Counterpoint还是IDC,都给出了类似的结论——苹果在中国市场一季度销量下滑幅度接近一成。这也是为什么苹果会在618前史无前例地发起价格战,叠加国补后,iPhone 15 Pro甚至跌破5000元大关。苹果急了,因为它不想在高端市场的阵地被华为和小米慢慢蚕食。

相比之下,其他国产品牌的处境就更危险了。销量下滑只是表象,更大的危机是“存在感正在被消磨”。在舆论场上,几乎所有讨论都围绕华为、小米、苹果展开,其他品牌的声音越来越弱。消费者记不住你的新品,不知道你的差异化卖点,即便它们在配置上卷到极致、价格压到骨头,也难以在市场掀起波澜。

所以,下半年的手机市场很可能会呈现出更明显的两极分化——强者愈强,弱者逐渐被边缘化。华为有芯片和品牌号召力,小米有跨界造车带来的话题流量和用户导流,而缺乏核心竞争力、没有技术壁垒的厂商,只会在一场场价格战中消耗殆尽。

未来一年,会不会出现掉队品牌?我的判断是——会,而且速度可能比我们想象的更快。在这个市场里,失去存在感,比销量下跌更可怕。因为当消费者连你的名字都想不起来时,你就已经输了。